旬のもの・お知らせ

2015-03-03 12:51:00

【重要】定休日変更【4月1日より】

この度、誠に勝手ながら定休日を変更することにいたしました。

2015年4月1日より、【日曜・月曜日】が定休日となります。

いつも御来店いただいている皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、今後ともよろしくお願いいたします。

2015-02-10 12:02:00

【小林酒造訪問】 2015 立春会

2015年2月4日(水)、夜中の2時に出発し、酒蔵(小林酒造さん)へ向かい夜中から早朝にかけて搾ったしぼりたてのお酒をお店に持って帰り、事前にお知らせをして御予約をいただいたお客様限定(貸し切り)で立春会を行いました。

今回はその様子と、小林酒造さんの蔵見学もさせていただけましたので、ほんの一部ではありますが、皆様にご紹介できたらと思います。

まず、

◆立春朝搾りとは

旧暦での年初にあたる立春の日に搾りあがったお酒に、本年皆様の「健康・長寿・来福」を神社でお祈願とお祓いをしていただき、搾ったその日のうちに皆様の元へお届けします。

邪気を払い、福を呼び込む、生まれたての新酒で春を迎える、縁起の良いお祝い酒です。

◆立春朝搾りが皆様のもとへと届くまで

蔵元は夜通しお酒を搾ります。

蔵元は夜通しお酒を搾ります。

通常は、日本名門酒会に加盟している地元の酒屋さんでしかお取り扱いしておりませんので、酒屋さんに予約をするのですが、今回は丸喜も早朝から小林酒造さんをお手伝いし、お祓いを受けた後、その足で直接新酒を持って帰ってきましたので、皆様のもとへといち早くお届けすることができました。

飲食店が直接参加することは少ないようで、たくさんの酒屋さん方に混じって、微々たるながら作業をお手伝いして参りました。

◆小林酒造さんの歴史

江戸時代の中期頃、寛政4年創業、今年で223年になる蔵元さんです。

江戸末期~明治維新の歴史書にも登場する、早見川の名で知られた名門です。

当時の貴族達の歌にも残るほど、当時から製造技術が高くて、現在は国税局の評価会など専門家からの評価も高い、福岡や九州を代表する老舗だと言われています。

銘柄としましては「萬代」が一番有名でしょうか。

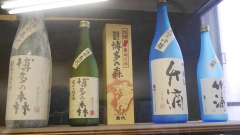

丸喜すしでは、その「萬代」をはじめ、「博多の森」や「竹滴」といった限定酒はもちろん、地元の更に限られた酒屋さんにしか卸していない稀少な生酒も、一年を通してその時期旬なものを取り扱っております。

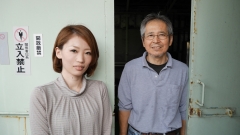

酒屋さんに混じった私が見慣れない顔だったからでしょうか。

お忙しい中、代表取締役社長の小林弘さんがお声をかけてくださり、少しお話することができました。

蔵見学がしたいという私のわがままにも、快く承諾してくださりありがとうございました。

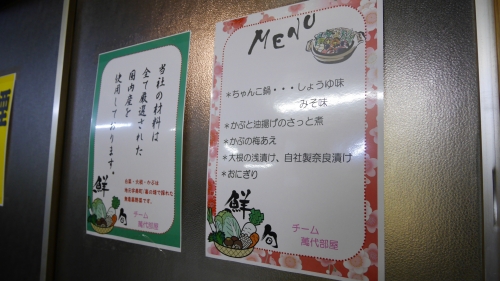

小林酒造さんでは、朝搾りをお手伝いした方々に毎年朝食を用意しているそうです。

今年はこちらのメニュー。

私もちゃっかり頂いてきました。

寒い朝に温かいご飯、本当に美味しかったです。

ここまで来て参加して良かったー!とホッと一息。

もっとゆっくりしていたかったのですが、蔵見学をお願いした手前、ちょっと急ぎめでお料理を頂き、おかわりしたい気持ちを抑えて見学に向かいました。

参考までに、こちらが日本酒の大まかな作業工程です。

ちょっと札が倒れているものもありますが、昔ながらの手法だとこうなるのですね。

歴史ある小林酒造さん、今は半分くらいは稼働してないそうなのですが、それでも広くて規模が大きめでした。

その中でも、一際香りの良いちょっと狭めのこのお部屋は大吟醸だけが管理されているお部屋で、お酒好きにはたまらない香りが辺りに充満しておりました。

綺麗な色の醪(もろみ)です。

タンクの周りに巻かれている白いものは、中に管がぐるぐると通っており、発酵の温度管理をしているものだそうです。

発酵温度でいわゆる甘口が辛口かに大きく分かれます。

これだけ良い香りが充満している大吟醸のお部屋なので、ここで蔵付き酵母について聞いてみたのですが、この場合、逆に住み着いている菌で発酵させると美味しくなくなるのだそうで。

菌の管理は徹底していると話されていました。

それから、ここで働く方々は、納豆や柑橘系の食べ物を食べた後は働けません。と言っておられました。

もちろん、蔵見学をする際にも納豆や柑橘系の食べ物を食べた後はできません。

こちらは槽(ふね)と呼ばれるもの。

発酵を終えた醪を搾って、酒と酒かすに分離するために用いられる道具です。

小林酒造さんでは、このような昔からの槽と、機械で搾るものと2つあるそうで、搾る時の圧が違うと言っておられました。

いわゆる、上質と言われるお酒ほど圧の弱い昔ながらの槽で手間暇かけて搾っていて、機械で搾る方は、安定して圧をかけることができ量産できるようです。

こちらで搾った酒かすも、今回頂いて帰ることができましたので、帰って皆様に旬な苺と和えて召し上がっていただきました。

この酒かすは、立春朝搾りに参加した人だけの特権でした。

そうして、今回2015年の立春会に持ち帰ったお酒がこちら。

前年までと比べて、掛米が大きく変わり、味わいも控えめで、お料理と一緒に楽しむにはより良い作りになりました。

今までは山田錦100%でしたが、今回からは、地元の夢一献を78%使用し挑戦したものだそうです。

テレビなどで大きく取り上げられ、全国的に有名になってしまった銘柄が山田錦を高く買い取り、その分消費者に高く売るといったような事が問題視されているので、こういった地元のものを使って、より良いものを造ろうという試みはもっと皆に知られるべきだと思いました。

少し大変ではありましたが、また機会があれば立春朝搾りに参加して、皆様にいち早くお届けできれば良いなと思います!

ただ単に、酒屋さんに予約をして手に入れる立春朝搾りとはまたひと味違った経験ができました。

今回お世話になった小林酒造さん、本当にありがとうございました。

今後の立春会の予定はまだ未定となっておりますが、口頭、もしくはお便りかこちらのホームページでのご案内になるかと思います。

今年は一斉にお知らせをし、先着順で貸切営業とさせていただきました。

今後、立春会を開催する際には、是非皆様ご参加をご検討くださいませ。

【酒蔵訪問記 鹿児島編】はこちらをクリック

2014-12-25 19:59:00

【お知らせ】年始の営業について

寒風の吹く日も増え、今年も残すところあとわずかとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

早いもので、もう年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。

今日この日が迎えられるのも、皆様のご声援あってのことでございます。

来年からも、より美味しく、一口ひとくちが皆様の思い出と印象に残る御料理をご提供できますよう、誠意努力していく所存であります。

変わらぬ御愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

年始の営業につきましては、1月7日(水)からとなっております。

年の瀬忙しく寒さが身にしみる季節でございますので、皆様お身体にはお気をつけてお過ごしください。

皆様にとって素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

2014-12-13 03:52:00

【酒蔵訪問記】 in 鹿児島

先月、いつもお世話になっている酒屋さん先導のもと、鹿児島県にある【高良酒造】【知覧醸造】【本坊知覧蒸留所】【佐多宗二商店】さんの4つの蔵にお邪魔し、お勉強させていただきました。

ちょうどこの時期は、芋焼酎造りで一番忙しい時期なのですが、皆さん快くお出迎えしていただいて心温まる思いです。

お忙しい中、貴重なお時間を割いていただき本当にありがとうございました。

こちらで書くにはスペースがあまりにも足りませんので、訪問時の詳しい様子は、今後店内で皆様に直接お伝えできればと思います。ここでは、簡単にではありますが、それぞれの蔵をご紹介させてください。

■高良(こうら)酒造有限会社

「八幡(はちまん)」が有名ですが、明治40年創業、芋焼酎ファンの方から根強い人気のある蔵です。こちらの高良武信さんは、とても仕事が丁寧かつ誠実な方であるとお聞きしており、酒屋さんからの信頼も厚い方です。

お忙しい中、貴重なお時間を割いていただき本当にありがとうございました。

こちらで書くにはスペースがあまりにも足りませんので、訪問時の詳しい様子は、今後店内で皆様に直接お伝えできればと思います。ここでは、簡単にではありますが、それぞれの蔵をご紹介させてください。

■高良(こうら)酒造有限会社

「八幡(はちまん)」が有名ですが、明治40年創業、芋焼酎ファンの方から根強い人気のある蔵です。こちらの高良武信さんは、とても仕事が丁寧かつ誠実な方であるとお聞きしており、酒屋さんからの信頼も厚い方です。

焼酎にとって非常に重要である水ですが、高良酒造さんではこの湧き水を仕込み水や割り水に使用しているとのこと。

もう何百年も前から湧き出ているそうで、湧き水単体で飲ませていただいたのですが、余計な甘みや雑味がなく、非常にクリアな水だと感じました。

高良さんの造る美味しい焼酎の秘訣の一つに、この湧き水があるのかもしれません。

もう何百年も前から湧き出ているそうで、湧き水単体で飲ませていただいたのですが、余計な甘みや雑味がなく、非常にクリアな水だと感じました。

高良さんの造る美味しい焼酎の秘訣の一つに、この湧き水があるのかもしれません。

また、こちらの蔵は全て昔ながらのかめ仕込みで、管理や作業にとても人の手がかかっています。

その為、出荷本数は少なく、皆様との出会いはあまり無いかもしれませんが、高良酒造さんの造る焼酎を見かけた際には、是非このことを思い出していただいてご賞味頂ければと思います。

もちろん、当店でこちらの焼酎キープをお考えの方はぜひご相談くださいませ。

知覧醸造さんは「知覧武家屋敷」が一番有名です。他にも、鹿児島を訪れた方は一度は目にしたことがあるかもしれません、「ちらんほたる」もこちらの知覧醸造さんが造っています。

知覧醸造さんは旧学校跡地だったようで、敷地や建物も広く、周りは一面茶畑に囲まれた大自然の中に位置しています。

敷地や建物が広いと言っても、人の手でしっかりと管理されているのが知覧醸造さんの一つの特徴だと感じました。

そんなお忙しい中、快く出迎えてくれましたのが代表取締役の森 暢さんと、笑顔の素敵な女性の方でした。

代表の森さんが自ら作業工程や実際の現場も事細かにご説明していただき、また、見学だけではなく、大変恐縮ながら直接森さんと色々なお話をさせていただきました。

お話の中で強く感じたのは、森さんの芋焼酎に対する愛情と情熱。

それでいてとても謙虚な方で「お料理との組み合わせを常に考えている」とのお言葉は、とても嬉しく、これからの活力になりました。

物創りや商品のご提供を通じて共感したことも多く、お飲み物も、お料理も、創っている人とその思いが一番大切なのだと、改めて思った次第です。

また、森さんはとても気さくなお優しい方で、「いつでも来ていいからね!その証にコレ・・・」と超カッコイイオリジナルの「武家屋敷Tシャツ」をプレゼントしてくださいました!!

森さんのお人柄に感謝感激です。

お店で着用することもあると思いますので、武家屋敷Tシャツを見かけたら知覧醸造さんと森さんのことを思い出して頂けたらと思います。

また、その際にはぜひ一度、温かいお料理と、森さんのおすすめする大好きな「お湯割り」で飲んでいただきたい!

森さんのお人柄も含めて一押しです!

こちらの商品も、当店でキープをお考えの方はぜひご相談くださいませ。

■本坊知覧蒸留所

本坊酒造さんは焼酎だけでなくワインやウイスキーなど多種に渡り酒造りを行っており、代表銘柄も数多くありますが、「桜島」「貴匠蔵」、当店でも人気の高い「錫釜」、またCMで知った方も多いのではないでしょうか、ロンドンで開催された世界で最も歴史のあるIWSC 2013で金賞を受賞した「あらわざ」もこちらの本坊酒造さんの商品になります。

今回は、その本坊酒造さんの中で一番大きな蒸留所施設である知覧蒸留所にお邪魔しました。

第一印象は、やはり「デカイ」。施設や敷地面積、貯蔵タンクに蒸留器の数々、全てにおいて規模が大きく機械の力と人の手でしっかりと管理されていました。

これだけ大きな本坊さんの知覧蒸留所ですが、当店人気の「錫釜」の錫蛇管蒸留器は、小型の6基しかありませんでした。

それもそのはず、錫蛇管はその技術を持った職人さんの手で一つ一つ手間ひまかけて造らねばならず、そう簡単に何個も造って管理できないんですね。

錫蛇管とは、読んで字のごとく、錫の管が蛇のようにグルグルと螺旋状になっているもの。

蒸留した気体がその錫の管の中をクルクルと時間をかけて通ることで、あの絶妙な綺麗で上品なのに、深い味わいと残り香が表現できるのだそう。

なるほど。錫釜の絶妙さの秘密、錫蛇管をしっかりと目に焼き付けて参りました。

また、本坊さんにはその他大小いくつもの蒸留器がありましたが、大の蒸留器では優しいまろやかな酒質になり、小の蒸留器ではダイナミックで深い味わいの酒質になるので、商品の特徴によりうまく使い分けしているのだそうです。

「今さら聞けない」というような私の不躾な質問や、とても細かい違いや疑問についても、全て的確にお答えしてくださいました。

本坊さんの商品は、設備と技術力、今までの数々のデータや分析から成せる味わいなのだと思います。

お土産に頂いた「あらわざ」、ご配慮いただきありがとうございました。

帰って早速お客様に味わっていただいております!

また、「錫釜」の原酒である限定酒「原酒錫釜 錫滴(しゃくてき)」も少量分けて頂き入荷することができました!

まだ本坊酒造さんの商品を一度も味わったことがないという方は、当店でぜひ一度ご賞味ください。

■佐多宗二商店

佐多宗二商店さんは、芋焼酎では「角玉」や「晴耕雨読(せいこううどく)」が人気です。

特に「晴耕雨読」はクラシックなラベルがとてもオシャレなのですが、中身も時代に流されない、クラシックな味で勝負していて、一度くせになればたちまち虜になってしまう魅力のある焼酎だと思います。

また、佐多宗二商店さんといえば「角玉梅酒」無しには語れません。

1958年、日本の梅酒を代表し一番最初に梅酒が米国に輸出されたのは、この佐多宗二商店さんの「角玉梅酒」です。

佐多宗二商店さんの特徴は、冒頭でも少し書きましたが「流行にとらわれない」。しかし、独自の新しい試みには果敢にチャレンジしているという印象を受けました。

大変恐縮ではありますが、今の丸喜すしと少し似ているのかも、と思わずにはいられませんでした。

熱心に焼酎造りについて教えて下さり、「僕たちは焼酎(蒸留酒)の幅を広げたいと考えています」とお話して頂きました。

歴代の手法は脈々と受け継ぎながらも、新しい変化を重ねていく試みは、正に不易流行の理念だと私は感じました。

中でも、イタリア製の蒸留器やドイツ製の蒸留器を使った試みには心躍る思いです。

一見、楽器のようにも見えるイタリア製の蒸留器は、アルコール分の低いものからでも抽出できるよう、直接蒸気を当てるのではなく、間接的に熱を加え、二度蒸留し濃縮していくタイプのようです。

管には銅が使われており、銅イオンの効果で少し甘い酒質になりやすいのだとか。

こちらの蒸留器で造られた貴重な限定酒、少し分けて頂き今月入荷に至りました!

気になる方は是非味わってみてくださいね。

また、個人的に気になっているのがドイツ製の蒸留器。

試飲はできないので少し香りを取らせてもらうだけでしたが、これはお料理とも非常に相性の良さそうな繊細な香り!

どんな商品に仕上がるのかとても楽しみです!!

他にも、海外から特別にお取り寄せした蒸留器が息を潜めて準備中だそうで・・・まだ組み立てておらず、今回はお目にかかることが叶いませんでしたが、次回は是非そちらの蒸留器ともご対面できたら良いなと思っております。

★ここで、佐多宗二商店さんから教えて頂いた、普段ご愛飲されている焼酎をより一層美味しく頂く方法をご紹介いたします。

既に実践されている方も居られるかと思いますが、水と焼酎を【前割り】し一週間程度寝かせておくだけで、水と焼酎とが馴染み、舌触りも味も風味も喉越しも後味も劇的に美味しく変わります。

試したことのない方は、騙されたと思って一度試してみてください。本当にびっくりしますよ。

また、知覧醸造の森さんも賛同してくださったのですが、当店でのお湯割りは、華やかな香りと共に一番美味しく頂ける有田焼「至高の焼酎グラス」でのご提供か、

お料理との相性で、少し華やかな香りを抑えたいお客様用に、日本酒に使われる燗用徳利で少しずつ温め、最後まで暖かく柔らかな香りでお飲み頂けるような方法でご提供させていただいております。

焼酎の割り方やコーヒーに凝っている方は分かって頂けるかと思うのですが、お湯で割るときのお湯の温度も重要で、温度が高過ぎると割った直後は感じづらくても、温度が下がってくると酸味や雑味が目立ってしまい、バランスが崩れてしまう商品もあります。

お料理やお客様のお好みにあわせて、一番美味しくいただける方法でご提供できたら良いなと考えております。

そういえば、少し話がお酒から逸れますが、こちらで出して頂いたお茶がとっても美味しくて。

私の聞き間違えがなければ「ここ、頴娃町(えいちょう)のお茶ですよ。えい茶です」と伺ったと思うのですが、緑茶特有の渋味があまりなく、でもしっかりと味わい深くて香りも甘味も程よく本当に美味しいお茶でした。

鹿児島に行く機会があれば、皆様もぜひ頴娃茶(で合ってるかな?)も探してみてください。

(※弁明

知覧醸造さんを訪問した時、知覧茶を出してくれていたそうなのですが、私はお手洗いに行っており頂きそびれてしまいました。知覧茶も有名ですよね。併せて一緒に味わっていただけるといいなと思います。)

さて、今回佐多宗二商店を案内をしてくださったのは、営業部・・・ではなく製造部の野元さんでした。

「うち、営業部がないんです。製造部の個人で各々営業をかけてます」

分かりました。野元さんの分、私が微力ながら店舗で営業したいと思います!

「佐多宗二商店」さんだけでなく、今回お邪魔した「高良酒造」さん「知覧醸造」さん「本坊酒造」さん、皆さん造り手さんの思いとこだわりが、当店をご利用されるお客様に少しでも伝わり感じて頂けるよう、精進して参る所存です。

この度は、お忙しい中お時間を割いてくださり、本当にありがとうございました。

■最後に

お客様が「なんで?普通と全然違う!とっても美味しい!!」と直感で感じるお料理やお飲み物を追求し紐解いていけば、必ず造り手さんの見えない思いや背景とこだわりが見えてくるものです。

その他、当店でお取り扱いさせて頂いている製造者さんにつきましても、私達がしっかりとその意とこだわりを把握し吟味し集結させた上でお料理をさせていただき、お客様にベストな状況でご提供・ご提案するものだと改めて考えさせられました。

「人気だから」「流行りだから」ではない、

丸喜すしを選んで来てくださるお客様には、この思いや背景とこだわりが、少しでもお料理と一緒に伝わって感じていただけるよう、お客様の食べる喜びや新しい楽しみに繋がれば良いなと思っております。

【小林酒造 立春会編】はこちらをクリック

2014-11-22 20:13:00

【2014年】年末の営業について

毎週月火曜日は定休日をいただいておりますが、年末の12月29日(月)、30日(火)は通常営業いたします。

皆様の御来店を心よりお待ちしております。